‘몸’은 자유를 갈망한다!

- 마리 쉬나르의 ‘몸’에 대한 두 가지 고찰

글: 주재은 / LG아트센터 공연기획팀

작년 9월 초, 독일에서 제21회 ‘독일 탄츠테아터(dance-theatre) 인터내셔널 페스티발’이 열렸다. 이번 페스티발의 주제는 ‘고전을 새롭게 해석해서 올린 현대 안무가들’ 이었는데, 이 페스티발의 오프닝과 피날레를 모두 장식하며 하이라이트로 주목 받은 안무가가 바로 캐나다의 ‘마리 쉬나르’였다. ‘마리 쉬나르 컴퍼니’를 세계에 알린 단체의 초기작 <봄의 제전>(1993년작)과 2005년 제작되어 큰 찬사를 받고 있던 최근작 <바디 리믹스>(2005년작)를 모두 감상할 수 있는 기회를 가지게 되었다.

몸에 대한 고찰 I : <봄의 제전> (1993년 작)

2005년 9월1일, 본 페스티발의 오프닝 날에 하노버에서 마리 쉬나르의 <봄의 제전>을 먼저 만났다. 약 50분여 간 공연된 이 작품에 대한 감상을 한 마디로 얘기하자면 ‘긴장’과 ‘격렬함’ 이었다. 처음부터 끝까지 오로지 ‘절정’의 상태에 있는 느낌이랄까?

상체를 모두 드러낸 무용수들은 스트라빈스키의 음악에 맞춰 서로 쫓고 쫓기듯 움직이고 뛰어 다녔다. 마치 무언가가 탄생하거나 폭발하기 직전의 혼란을 보여주듯, 무용수들은 동물과 같은 격렬하고 원초적인 움직임을 거듭했다. 인간의 몸이 저렇게 큰 에너지를 품고 있다는 것이 놀라울 뿐이었다. 매 순간 치밀하게 짜여진 안무, 그리고 무대 사방에서 마치 무용수들을 자극하듯 쏘아대며 근육 하나하나를 드러나게 하는 조명의 사용… “내 <봄의 제전>에는 어떠한 이야기도, 원인도 발전도 없이 오직 동시다발적으로 진행되는 모습들만이 있다”라고 했던 마리 쉬나르의 말이 무엇을 의미하는지 비로소 실감되었다.

빈자리 하나 없는 공연장은 긴장감과 땀으로 뒤덮였다. 무더운 날씨 때문이기도 했지만, 무용수들의 몸이 무대 위에서 만들어내는 그 진한 긴장감과 에너지는 객석으로 그대로 전해져 “왜?”라고 물을 틈도, 숨돌릴 틈도 주지 않았다. 그 에너지와 그리고 공연이 끝난 후 발그레하게 상기된 관객들은, 쓰러지지 않은 게 신기할 따름인 에너지 넘치는 무용수들과 안무가에게 감탄과 환호를 보냈다.

몸에 대한 고찰 II : -<바디 리믹스/골드베르그 변주곡>(2005년 작)

며칠 후, 역시 같은 페스티발에서 만난 마리 쉬나르의 최신작은 위 <봄의 제전>과는 완전히 다른 모습을 보여줘 흥미로웠다. 2005년에 초연된 <바디 리믹스/골드베르그 변주곡>은 초연되자마자 큰 호평을 받은 작품으로, 특히 해외 공연자들로부터 ‘너무도 뛰어난 작품’이라는 칭찬을 이미 수없이 들어왔던 터라 더욱 기대되는 작품이었다. 해마다 수많은 안무가들의 작품들이 초연되지만 이토록 초연되자마자 절대적인 호평을 받는 것은 쉽지않은터라 더 큰 호기심과 기대를 품게 만들었다.

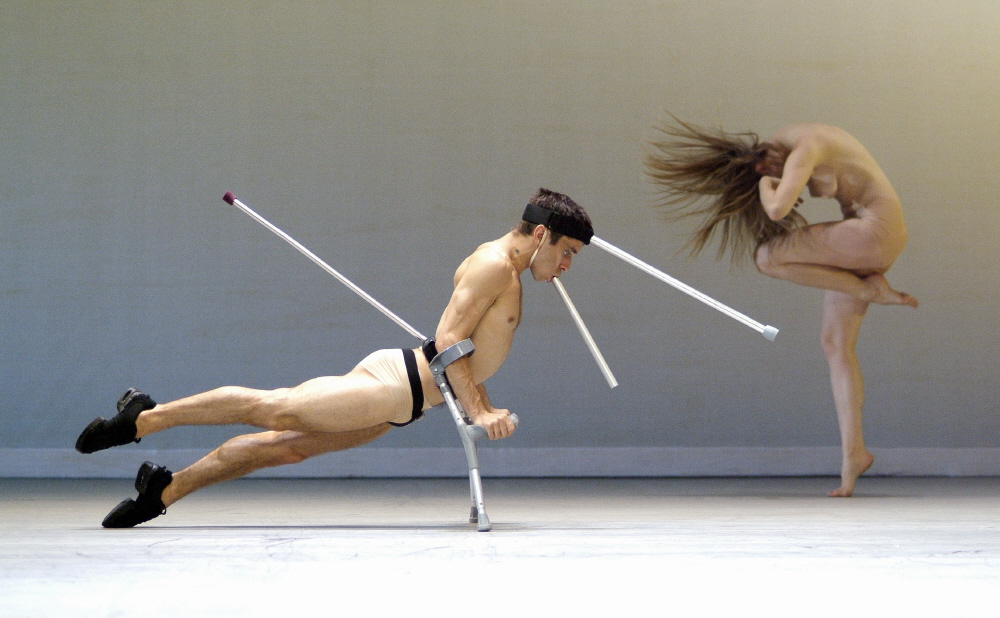

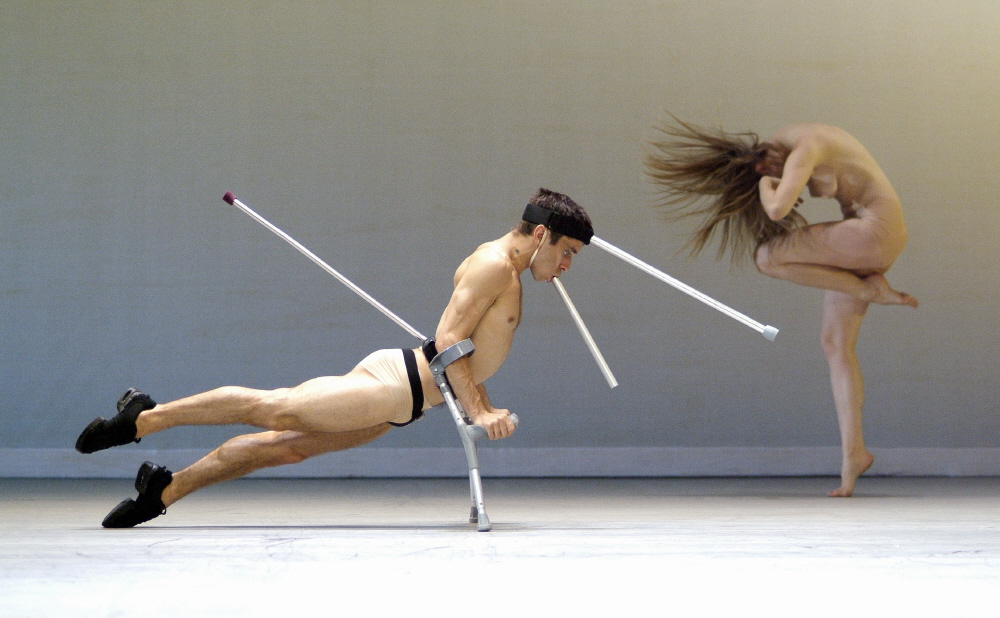

마리 쉬나르가 항상 몰두해 온 ‘몸’이라는 주제는 이제 제목으로까지 직접적으로 드러나게 되었다. 무용수들은 한 쪽 발에만 토슈즈를 신고 - 때로는 손에 토슈즈를 끼고 - 절뚝거리며 텅 빈 무대로 걸어 나오고, 다른 무용수들은 목발, 의족, 지팡이, 옷걸이, 바퀴달린 썰매 같은 기구들을 가지고 무대를 돌아다니며 생소한 움직임들을 만들어 낸다. 이렇게 보조기구들이 인간이 가진 몸의 움직임을 구속하는 것과 대조적으로 다른 장면에서는 줄을 이용해 무용수들이 자유롭게 날아다니기도 하고 공중으로 힘껏 점프하기도 하는 등 상반되는 모습이 연출되었다. 특히 토슈즈를 신은 손과 발을 모두 땅에 짚고 마치 동물의 무리처럼 돌아다니는 등 도구들을 비상식적으로 사용해서 나타내는 새로운 움직임들, 또 같은 도구들이라도 다르게 사용함으로 인해 움직임이 변형되는 것을 보는 것은 매우 흥미로워서 자꾸 다음 장면을 기대하게 했다.

이처럼 <바디 리믹스>에서는 여러가지 도구들을 이용해서 움직임의 표현을 확장하고자 하는 무용수의 소망, 그러나 의도와는 반대로 이것들이 가하는 구속, 그리고 궁극적으로 이 모든 구속으로부터 벗어나 그저 몸 자체의 자유로움을 찾으려는 우리의 갈망을 보여주는 듯 했다.

앞의 <봄의 제전>이 마치 폭풍우처럼 숨 쉴 틈 없이 관객들을 몰아 붙였다면, 중간중간 쉼과 여백이 있는 <바디 리믹스>는 부지불식 간에 관객들을 무대로 잡아 끌어서 새로운 몸과 움직임을 하나하나 관찰하고 감탄하며 “왜?”라고 묻고 생각할 여유를 갖게 하는 철학적인 느낌의 작품이었다. <봄의 제전>에서 무한한 에너지를 뿜어내는 몸이 감탄을 자아냈지만 내 것이 아닌 ‘무용수’들의 몸처럼 느껴졌다면, <바디 리믹스>에서 자유를 갈망하는 구속된 몸은 바로 ‘나’의 몸처럼 아주 가깝게 느껴졌다. 마지막 장면에서 무용수들이 보조기구들을 줄에 묶어 무대 위로 날려 보내는 장면에서는 마치 나의 몸이 모든 구속에서 풀려난 듯 큰 자유로움까지 느낄 수 있었다. 공연이 끝난 후에도 여러 장면들이 떠오르며 오랫동안 여운을 남겼다.

인간의 ‘몸’에 대해 마리 쉬나르가 보여준 극명하게 다른 두 가지 고찰 방법. 이 두 작품 만으로도, 마리 쉬나르가 10년이 넘는 이 두 작품 사이의 기간 동안 얼마나 많은, 다양한 방식으로 깊이 인간의 ‘몸’을 연구하고 관찰해 왔는지를 느낄 수 있었다. 2006년 6월 <바디 리믹스>의 서울 공연에서 한국 관객들은 어떤 반응을 보일지, 그리고 다음 작품에서는 마리 쉬나르가 또 어떤 방식으로 우리의 몸을 해부할지 기대된다.

- 마리 쉬나르의 ‘몸’에 대한 두 가지 고찰

글: 주재은 / LG아트센터 공연기획팀

작년 9월 초, 독일에서 제21회 ‘독일 탄츠테아터(dance-theatre) 인터내셔널 페스티발’이 열렸다. 이번 페스티발의 주제는 ‘고전을 새롭게 해석해서 올린 현대 안무가들’ 이었는데, 이 페스티발의 오프닝과 피날레를 모두 장식하며 하이라이트로 주목 받은 안무가가 바로 캐나다의 ‘마리 쉬나르’였다. ‘마리 쉬나르 컴퍼니’를 세계에 알린 단체의 초기작 <봄의 제전>(1993년작)과 2005년 제작되어 큰 찬사를 받고 있던 최근작 <바디 리믹스>(2005년작)를 모두 감상할 수 있는 기회를 가지게 되었다.

몸에 대한 고찰 I : <봄의 제전> (1993년 작)

2005년 9월1일, 본 페스티발의 오프닝 날에 하노버에서 마리 쉬나르의 <봄의 제전>을 먼저 만났다. 약 50분여 간 공연된 이 작품에 대한 감상을 한 마디로 얘기하자면 ‘긴장’과 ‘격렬함’ 이었다. 처음부터 끝까지 오로지 ‘절정’의 상태에 있는 느낌이랄까?

상체를 모두 드러낸 무용수들은 스트라빈스키의 음악에 맞춰 서로 쫓고 쫓기듯 움직이고 뛰어 다녔다. 마치 무언가가 탄생하거나 폭발하기 직전의 혼란을 보여주듯, 무용수들은 동물과 같은 격렬하고 원초적인 움직임을 거듭했다. 인간의 몸이 저렇게 큰 에너지를 품고 있다는 것이 놀라울 뿐이었다. 매 순간 치밀하게 짜여진 안무, 그리고 무대 사방에서 마치 무용수들을 자극하듯 쏘아대며 근육 하나하나를 드러나게 하는 조명의 사용… “내 <봄의 제전>에는 어떠한 이야기도, 원인도 발전도 없이 오직 동시다발적으로 진행되는 모습들만이 있다”라고 했던 마리 쉬나르의 말이 무엇을 의미하는지 비로소 실감되었다.

빈자리 하나 없는 공연장은 긴장감과 땀으로 뒤덮였다. 무더운 날씨 때문이기도 했지만, 무용수들의 몸이 무대 위에서 만들어내는 그 진한 긴장감과 에너지는 객석으로 그대로 전해져 “왜?”라고 물을 틈도, 숨돌릴 틈도 주지 않았다. 그 에너지와 그리고 공연이 끝난 후 발그레하게 상기된 관객들은, 쓰러지지 않은 게 신기할 따름인 에너지 넘치는 무용수들과 안무가에게 감탄과 환호를 보냈다.

몸에 대한 고찰 II : -<바디 리믹스/골드베르그 변주곡>(2005년 작)

며칠 후, 역시 같은 페스티발에서 만난 마리 쉬나르의 최신작은 위 <봄의 제전>과는 완전히 다른 모습을 보여줘 흥미로웠다. 2005년에 초연된 <바디 리믹스/골드베르그 변주곡>은 초연되자마자 큰 호평을 받은 작품으로, 특히 해외 공연자들로부터 ‘너무도 뛰어난 작품’이라는 칭찬을 이미 수없이 들어왔던 터라 더욱 기대되는 작품이었다. 해마다 수많은 안무가들의 작품들이 초연되지만 이토록 초연되자마자 절대적인 호평을 받는 것은 쉽지않은터라 더 큰 호기심과 기대를 품게 만들었다.

마리 쉬나르가 항상 몰두해 온 ‘몸’이라는 주제는 이제 제목으로까지 직접적으로 드러나게 되었다. 무용수들은 한 쪽 발에만 토슈즈를 신고 - 때로는 손에 토슈즈를 끼고 - 절뚝거리며 텅 빈 무대로 걸어 나오고, 다른 무용수들은 목발, 의족, 지팡이, 옷걸이, 바퀴달린 썰매 같은 기구들을 가지고 무대를 돌아다니며 생소한 움직임들을 만들어 낸다. 이렇게 보조기구들이 인간이 가진 몸의 움직임을 구속하는 것과 대조적으로 다른 장면에서는 줄을 이용해 무용수들이 자유롭게 날아다니기도 하고 공중으로 힘껏 점프하기도 하는 등 상반되는 모습이 연출되었다. 특히 토슈즈를 신은 손과 발을 모두 땅에 짚고 마치 동물의 무리처럼 돌아다니는 등 도구들을 비상식적으로 사용해서 나타내는 새로운 움직임들, 또 같은 도구들이라도 다르게 사용함으로 인해 움직임이 변형되는 것을 보는 것은 매우 흥미로워서 자꾸 다음 장면을 기대하게 했다.

이처럼 <바디 리믹스>에서는 여러가지 도구들을 이용해서 움직임의 표현을 확장하고자 하는 무용수의 소망, 그러나 의도와는 반대로 이것들이 가하는 구속, 그리고 궁극적으로 이 모든 구속으로부터 벗어나 그저 몸 자체의 자유로움을 찾으려는 우리의 갈망을 보여주는 듯 했다.

앞의 <봄의 제전>이 마치 폭풍우처럼 숨 쉴 틈 없이 관객들을 몰아 붙였다면, 중간중간 쉼과 여백이 있는 <바디 리믹스>는 부지불식 간에 관객들을 무대로 잡아 끌어서 새로운 몸과 움직임을 하나하나 관찰하고 감탄하며 “왜?”라고 묻고 생각할 여유를 갖게 하는 철학적인 느낌의 작품이었다. <봄의 제전>에서 무한한 에너지를 뿜어내는 몸이 감탄을 자아냈지만 내 것이 아닌 ‘무용수’들의 몸처럼 느껴졌다면, <바디 리믹스>에서 자유를 갈망하는 구속된 몸은 바로 ‘나’의 몸처럼 아주 가깝게 느껴졌다. 마지막 장면에서 무용수들이 보조기구들을 줄에 묶어 무대 위로 날려 보내는 장면에서는 마치 나의 몸이 모든 구속에서 풀려난 듯 큰 자유로움까지 느낄 수 있었다. 공연이 끝난 후에도 여러 장면들이 떠오르며 오랫동안 여운을 남겼다.

인간의 ‘몸’에 대해 마리 쉬나르가 보여준 극명하게 다른 두 가지 고찰 방법. 이 두 작품 만으로도, 마리 쉬나르가 10년이 넘는 이 두 작품 사이의 기간 동안 얼마나 많은, 다양한 방식으로 깊이 인간의 ‘몸’을 연구하고 관찰해 왔는지를 느낄 수 있었다. 2006년 6월 <바디 리믹스>의 서울 공연에서 한국 관객들은 어떤 반응을 보일지, 그리고 다음 작품에서는 마리 쉬나르가 또 어떤 방식으로 우리의 몸을 해부할지 기대된다.

'공연후기-무용' 카테고리의 다른 글

| 보리스 에이프만 발레단-2001년 공연 (0) | 2006.05.15 |

|---|---|

| 보리스 에이프만 발레단 -2002년 (0) | 2006.05.15 |

| 피나바우쉬-한국소재 신작 리뷰.2005년6월 (0) | 2006.05.15 |

| 몰리에르와 그의 희곡 돈 주앙....공연을 앞두고. (0) | 2006.05.15 |

| 보리스 에이프만 발레단-돈 주앙과 몰리에르.2006.5.30 (0) | 2006.05.15 |